|

||||

| 浪速本例会:20Km///参加者:約30名、女性3名 | ||||

|

|||||||||||||

| コース:近鉄壺阪山駅~高取城址~芋峠~石舞台~近鉄飛鳥駅 | |||||||||||||

| 9:10 | 壺阪山駅をスタート。

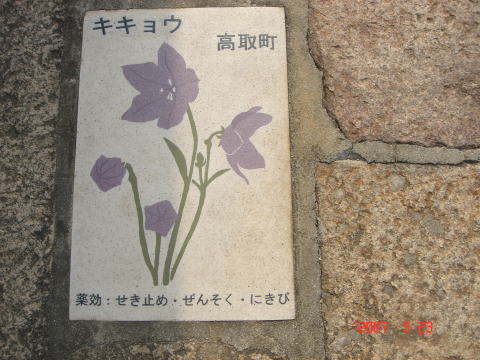

ここ、高取町は昔から薬の町として名を知られている。 昔風の漢方薬のお店があり、道路にはいろんな薬の草木がタイルに描かれて埋め込まれている。 そんな光景に目を奪われて知らない人と話しながら歩いていたら、公園に着いた。

この公園、「大阪府歩け歩け協会」の集合場所になっていてそこへ紛れ込んでしまった。 「おかしいな?」と気がついたときには「浪速」は影も形も見えない。 不安な気持ちで走って追いかけたらようやく皆の後姿が見えて一安心。 |

||||||||||||

9:55 |

町外れから山道に入る。 なだらかな歩きやすい道で「こんな山道なら許せるね」とか杉浦さんと話しながら登る。 壷坂寺。 壷坂寺には壷坂霊験記があり、実際に起こったといわれる話で、大体のあらすじは、 「大和の国・壷坂寺の片ほとりに、目が見えない沢市とその女房お里という仲のよい評判の夫婦が住んでいた。 細々とした暮しで、沢市が三味線の稽古をつけ、お里が賃仕事でそれを助けていた。 その女房お里が、夜な夜な沢市が寝静まったころに家を抜け出していく。 目の見えない悲しさで、沢市は女房に情夫ができたのかと疑う。 しかし、お里は夫の目が開眼するように壷坂の観音さまに、毎晩、願を掛けに出かけていたのである。 それを聞いた沢市は疑いを晴らしてお里に詫びる。お里は疑いさえ晴れればと、沢市を観音参りに誘い出す。 沢市はここで三日間の願掛けをする。お里はいったん家に帰るが、 その間に沢市は自らの心を恥じ、寺の裏手の谷に身を投げる。 お里が戻ってみるとあわれ沢市は谷の底。これを見たお里も絶望して、谷へと身を投げる。 するとそこへ観音さまが現われて二人を助ける。 不思議なことに二人とも生命に別条はなく、観音様が現れて二人を助け、そのうえ沢市の目が治っていた」 という夫婦愛をテーマにした物語。

壷坂寺で小休止し、高取城に向けてまた山道を歩く。 今度は今までの道とは打って変わっての急坂。苦しい。暑い。 |

||||||||||||

| 10:15 | 五百羅漢。

五百羅漢を過ぎてしばらくすると、田中さんという人が「どこかでメガネを忘れた。 20万円もするやつでまたおかあちゃんに叱られる」と。 「それは大変」と杉浦さんとバックしていった。 |

||||||||||||

| 11:00 | 高取城跡に着く。 「こんな山の上のお城だから戦国時代の城でしょうね?」と近くの人に問いかけるも答えなし。 マップで調べると「標高584mの高取山にある城跡です。南北朝時代に南朝方の越智氏の築城」とある。

来月になると城祭りがあるそうで大勢の人が雑草刈りをしている。 昼時にはまだ早いのに「ヒルメシにしよう」ということで本丸跡広場で腰を下ろす。 上着は汗でドボドボ。ウォークが終わってから着替えようと準備しておいたシャツにもう着替える。 |

||||||||||||

12:00 |

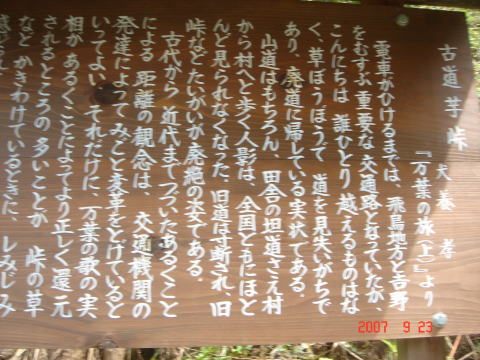

メシを食べ終わり城を下りていくと杉浦さんが追いついていた。 メガネは見つからなかったらしい。 城道を一旦下るとまた芋峠に向けてのひどい坂道。

苦しい芋峠を過ぎドンドン下り三軒茶屋跡から栢森にたどり着くと稲渕はもうそこだ。

栢森の川にはむこう岸からこちらに綱が張ってある。 栢森の綱掛けは子孫繁栄・五穀豊穣を祈り1月11日に行われる神事だとか。

|

||||||||||||

| 14:40 | 石舞台。 石舞台のそばのお祭り広場では古代調の踊りが踊られていた。

|

||||||||||||

| 15:30 | 石舞台からは鬼の雪隠、橘寺、聖徳太子生誕地、亀石を通るとようやくゴールの飛鳥駅だ。 暑かったあ~。苦しかったあ~。

みんな駅前のコンビニで食料を仕入れ、コンビニの裏で車座、恒例の反省会。約15名。 この日、伊沢氏はワタシが迷い込んだ「大阪府歩け歩け協会」で歩いたそうだ。そして反省会にはこちらに出席。 加藤氏が「前回はずいぶん酔っ払ったみたいですな」と声を掛けてくれた。 この人、常々すごい健脚な人だなあ、と関心していた人物。結崎の住人だそうだ。 「桜井氏から聞いた」とワタシのこのホームページを見てくれているそうだ。 |

||||||||||||

| 16:40 | 反省会は約1時間でお開き。 | ||||||||||||

| 18:30 | 帰着。 | ||||||||||||

本日の総歩行数:約 40,000歩、総歩行距離:約 25km。

|

|||||||||||||